取引先を失う可能性も!?今すぐ脱炭素経営を目指すべき理由

先日、岡山大学で開催された「学生によるCFP排出量可視化チャレンジ報告会」に参加してきました。この報告会では、岡山大学の大学生たちが環境省や金融機関と連携し、モデル企業である地元中小製造業の製品CFP算定の取り組みについて、発表が行われました。CFP算定には、製品ライフサイクルとCO2排出量算定の知識が求められ、かつ多大な労力が必要です。そのため、大学生が主体となって取り組まれた今回の事例は、私にとって大きな刺激となりました。2025年2月17日にも、岡山大学で脱炭素ビジネスセミナーが開催されるので、参加させていただく予定です。

※岡山大学 脱炭素ビジネスセミナー(2025年2月17日開催)

https://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/953923.html

さて、今回は消費者や大企業の動きを通して、中小企業が意識して行うべきことを解説します。

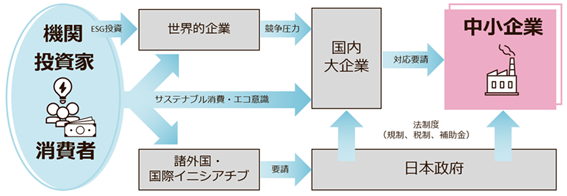

消費者から中小企業への脱炭素意識の波及

私たちは日々製品を購入する際に、どのような点を購入への判断材料としているでしょうか。人によって異なりますが、性能、価格、デザイン、サイズ等、様々な判断要素があり、そのうちの一つに、「環境に優しい製品であるかどうか」という基準があります。現在エシカル消費が注目を集めていることから、消費者は製品を購入する際に環境を意識していることが分かります。エシカル消費について、詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

コラム「エシカル消費について解説します!」https://www.co2-hikaku.com/column/1828/

そうした消費者の環境に対する意識は、主に国内外の大企業へ直接的に影響を与えています。消費者のニーズに伴い、大企業は環境に配慮した製品を製造しますが、それは大企業のみの努力では実現できません。消費者の求める製品を製造するには、取引先である中小企業の協力が必要です。そのため、大企業は中小企業へ「環境に優しい原材料を使用してほしい」、「製造ラインでのCO2排出量を削減してほしい」といった要請を行うようになります。

大企業の取引先への変化

消費者の環境に対する意識が影響力を高めている中で、ESG経営への取り組みを行う大企業が増えています。ESGとは環境・社会・企業統治に配慮する考え方のことで、こうした考え方の下で行う経営のことをESG経営といいます。

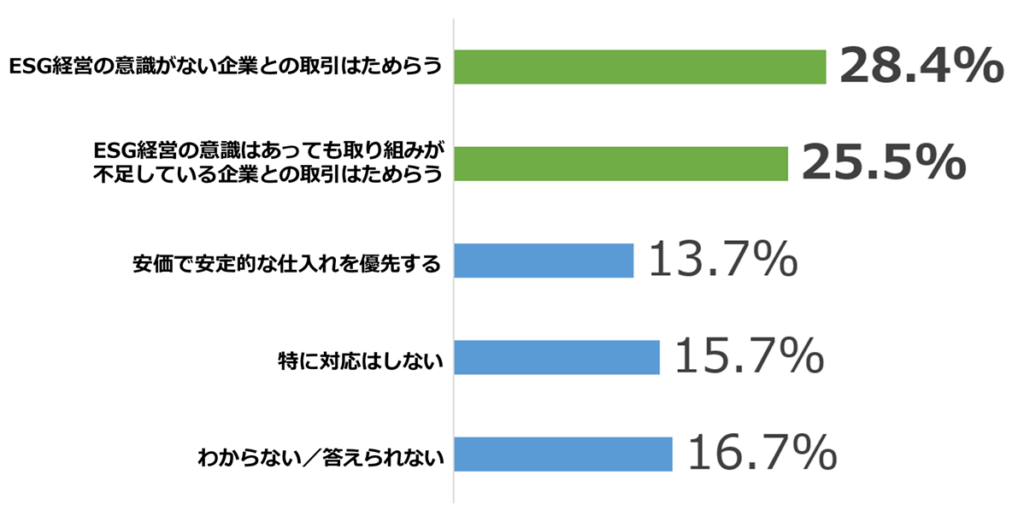

昨年、一般社団法人中小企業個人情報セキュリティー推進協会が大企業の経営者・役員102名を対象にESG経営への取り組みに関して調査を行いました。「あなたは、取引先(下請け企業)や中小企業がESGの取り組みを推進していない場合、既存の取引先および新規の取引先検討において、どのような対応をする予定ですか」という質問に対する回答は以下の結果になっています。

出典:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000088293.html

「ESG経営の意識がない企業との取引はためらう」という回答が28.4%、「ESG経営の意識はあっても取り組みが不足している企業との取引はためらう」という回答が25.5%で、半数以上の53.9%の大企業が取引をためらうと回答しました。環境や社会に配慮した経営を行うことは単なるイメージアップで終わるのではなく、取引先として選ばれるかどうかに直接的に関わってくるものであるといえます。物価の高騰が大きな問題となっているにも関わらず、「安価で安定的な仕入れを優先する」という回答よりもはるかに多い企業がESG経営を取引先選択の判断材料とするという回答をしていることから、環境に対する取り組みがどれほど重要視されているのかが見て取れます。

中小企業がすべきこと

実際、私たちゼロプラスで支援させていただいている中小企業にも取引先からの調査が来ている事例があります。調査は主に、現在のCO2排出量はいくらか、CO2排出量の削減目標を設定しているか等、環境への取り組みを報告するような内容です。環境へ配慮しながら持続可能な経営を行っている企業が選ばれる時代へ突入していく中で、中小企業がすべきことを紹介します。

・環境方針の明確化

気候変動に向けて取り組んでいかなければならないということは分かっていても、実際に環境に配慮しながら事業を行うのは容易ではありません。そこで、会社として持続可能性や環境配慮に関する方針を定めて共有することで、環境への意識を高めることにつながります。環境に優しい経営を行うためには、社内全体を巻き込んでひとりひとりが行動を起こすことが大切です。

・エネルギー使用量の把握

まずは自社で使用しているエネルギーの使用量を把握しましょう。ガソリンやガス、電気の明細から毎月の使用量を確認し、自社でどのくらいのエネルギーを消費しているのか意識することが重要です。空調や電気をこまめに消す等、誰でも簡単に取り組めることから省エネを始め、徐々にLEDへの変更や古い設備の更新を行いましょう。

・CO2排出量の把握

月々のエネルギー使用量をある程度把握することができたら、環境に悪影響を及ぼしているCO2の排出量を算出してみましょう。CO2排出量はエネルギー使用量に排出係数というエネルギー別に定められた係数をかけることで算出することができます。さらに、測定した結果を用いて外部機関の認証を取得しておくと、環境対応の証明となり信頼性を高めることができます。

まとめ

サステナブルな製品を選ぶ消費者の増加により、大企業が環境に配慮して製品を製造するようになったことで、中小企業へも大きな影響が出てきています。取引先選定において環境への対策の実施を求めるといった動きも出てきているため、まだ取り組めていないという企業も、取引先との関係に影響が出てしまう前に今からできることを始めていきましょう。