中小製造業調達網が変わる!?~「グリーンスチール」の活用について~

1.はじめに

私たちの生活に欠かせないアルミニウムや鉄鋼。脱炭素社会の実現に向けて、これらの製造方法を、より環境に配慮したものに変えていくための技術開発が進められています。その一例として、以前ご紹介した「グリーンアルミ」があります。

アルミニウムは、その軽さと強度から自動車や電子機器などに幅広く使用されています。一方、より高い強度が求められる橋梁や鉄道などの構造物には、主に鉄鋼が使用されています。しかし、鉄鋼業は世界全体のCO2排出量の約7%を占めており、その脱炭素化が喫緊の課題となっています。

このような背景から近年、「グリーンスチール」と呼ばれる環境に優しい鉄鋼材料が注目を集めています。本記事では、「グリーンスチール」がどのようなものか、中小製造業の皆様が知っておくべきことについて解説します。

【画像:グリーンスチールイメージ※資源エネルギー庁HPより抜粋

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/green_steel_02.html】

〈参考〉QCDC時代の到来で注目を集める「グリーンアルミ」とは?

2.グリーンスチールとは

グリーンスチールとは、製造時のCO2排出量を削減した鉄鋼材料のことです。

一般的な鉄鋼は、鉄鉱石、石炭、コークスを高炉で燃焼・溶解して製造します。この燃焼過程で大量のCO2が排出されます。

一方で、グリーンスチールは、鉄スクラップや直接還元鉄(鉄鉱石に含まれる酸素を取り除いた高純度の鉄)を電気炉で加熱・溶解して製造します。鉄スクラップのリサイクル利用が可能なことや、高炉のような燃焼過程が不要なことから、従来の製法と比べてCO2排出量を大幅に削減できます。

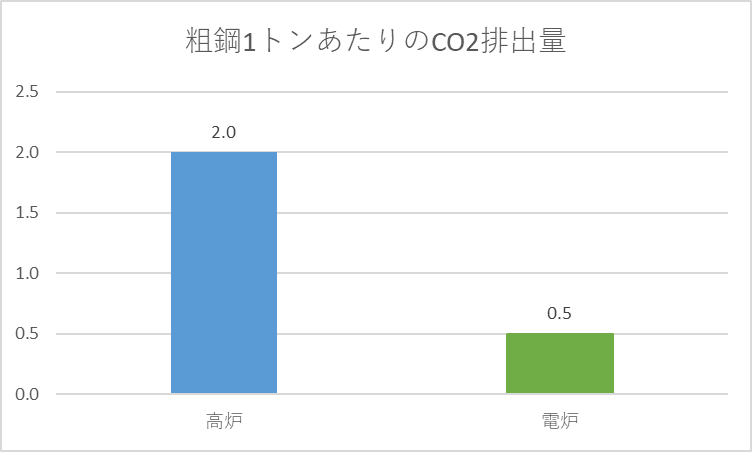

下記が高炉と電炉を比較した粗鋼1トンあたりのCO2排出量です。

【環境省HPより抜粋して資料作成

https://www.env.go.jp/council/06earth/y0611-09/900423985.pdf】

このように環境面では電炉による製鉄が優れていますが、いくつかの課題もあります。具体的には、大量の電力を必要とすることや、鉄スクラップに含まれる不純物を除去するためのコストがかかることです。これらの課題により、未だに高炉での製鉄が主流となっています。

3.グリーンスチールの機運

グリーンスチールの市場はまだ確立されていない状況ですが、その普及を後押しする動きが出始めています。2024年12月に経済産業省のGXリーグから発表された「GX率先実行宣言企業」がその一つです。これは、「GX価値の評価を通じてGX製品・サービスの社会実装に積極的に取り組み、サプライチェーン全体でのGXを推進する企業」を指します。

(※GXリーグ「GX率先実行宣言企業一覧」より抜粋。https://gx-league.go.jp/action/declaration/)

各企業の宣言内容を確認したところ、多くの企業でグリーンスチールの活用が謳われています。そのため、今後ますます注目度が高くなってくる調達材料といえます。

また、実際の取り組みも始まっています。2024年2月に株式会社横河ブリッジは、鏡山跨線橋と新朝倉橋(ともに福岡県)の橋梁工事に、日本製鉄株式会社製および神戸製鋼所製のグリーンスチールを使用すると発表しました。この背景には、本工事の入札が総合評価落札方式で発注されており、技術提案テーマのひとつとしてカーボンニュートラルの実現が設定されていたとのことです。

〈参考〉国内橋梁業界で初のグリーンスチール使用

https://www.yokogawa-bridge.co.jp/wp-content/uploads/2024/05/20240222-news1.pdf

4.まとめ

政府はグリーンスチールの普及を積極的に推し進めており、その影響は製造業全体に広がることが見込まれます。この流れの中で、大手企業は自社活動以外の間接的なCO2排出量(スコープ3)の削減にも注力し始めています。材料の調達先である中小製造業に対しても、グリーンスチールの使用を求める動きが出てくることが予想されます。

中小製造業にとって、グリーンスチールへの移行はコスト増の大きな要因となりますが、脱炭素への取り組みを付加価値として、適切な価格転嫁を実現している事例も見られます。今後は市場の動向を把握し、自社への影響を分析、調達先の調査や価格転嫁などを検討する時期が来ることでしょう。

グリーンスチールは従来の鉄鋼に比べ、製造時のCO2排出量を大きく抑制した環境配慮型の鋼材料です。脱炭素社会の実現に向けた動きが加速する中、流れに乗り遅れないように準備をしておきましょう。