脱炭素技術で話題の「ペロブスカイト太陽電池」って何?

1.はじめに

2010年代をピークに地球温暖化対策として推進されてきた太陽光発電技術は、現在、大きな転換期を迎えつつあります。従来から主流となっている太陽光発電技術は、ビルの屋上や高速道路沿いの山際でよく見られる「シリコン型太陽電池」です。しかし、重量やコスト面などの課題が残されています。これらの課題を解決することが期待されているのが、2024年にノーベル化学賞の候補として注目された国内発の「ペロブスカイト太陽電池」です。本記事では、太陽電池の現状とペロブスカイト太陽電池の特徴と課題、さらには中小製造業がどう関わっていくのかをご紹介します。

【画像:ペロブスカイト太陽電池※資源エネルギー庁HPより抜粋】

2.太陽電池の現状と新技術「ペロブスカイト太陽電池」について

現在主流の太陽電池は「シリコン型太陽電池」です。これについては、技術的に成熟しており、効率よく電気を作れるため、長年広く使われてきました。しかし、シリコン型太陽電池には設置に対する制約(重量や環境問題など)やコスト面での課題があり、特に国内ではこれ以上設置することが難しくなってきています。

【画像:シリコン型太陽電池※環境省 太陽光発電の環境配慮ガイドラインより抜粋】

この課題を解決することが期待されているのが、「ペロブスカイト太陽電池」です。

期待されている特徴は下記の通りです。

・軽量で柔軟性がある

フィルム状に加工でき、非常に軽量かつ柔らかく曲げることができるため、ビルの壁や窓、車の屋根などに設置可能です。理屈上では、都市部のビルを覆う形で設置することで、建物全体が発電所のような役割を果たすことが可能です。

・製造コストが低い

少ない材料とシンプルな工程で作れるため、大量生産が可能になればコストを大幅に削減できると期待されています。

・高い発電効率

研究が進む中で、ペロブスカイト太陽電池の発電効率は従来のシリコン型太陽電池に近いレベルに達してきています。

【画像:ペロブスカイト太陽電池設置イメージ※積水化学工業㈱HPより抜粋】

積水化学工業㈱該当URL:https://www.sekisui.co.jp/news/2023/1384297_40075.html

(柔軟性を活かし、ビル壁面に設置しているイメージ画像)

3.ペロブスカイト太陽電池の課題

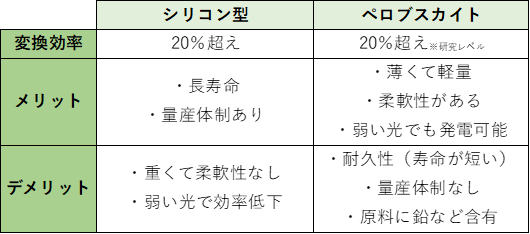

一方で、ペロブスカイト太陽電池は、実用化に向けて開発が進められていますが、課題があります。下記にてシリコン型とペロブスカイト型の特徴を比較します。

主な課題:

①耐久性

ペロブスカイト太陽電池は紫外線や湿気に弱く、長期間使用すると性能が劣化する問題があります。

②量産化

現在はまだ研究・開発段階であり、製造コスト自体は低いと言われていますが、大量生産が安定して行える体制は整っていません。

③材料の安全性

一部のペロブスカイト材料には有害な鉛が含まれています。

これらの課題を解決するために、国内外で多くの企業や研究機関が技術開発を進めています。国内では、積水化学工業株式会社や東芝などが開発をリードしており、政府もプロジェクトを通じて支援しています。

4.日本の中小製造業の技術が量産体制構築のカギ!

ペロブスカイト太陽電池の製造では、特に量産化が難しいとされ、「高精度な塗工技術」や「材料加工のノウハウ」が必要となります。これらは、日本の中小製造業が強みにしているものであり、チャンスともなり得ます。また原材料については、国内で調達可能なものが多いことも重要なポイントです。下記に詳細を列挙します。

・高精度な塗工技術の必要性

塗工プロセスは、非常に難しいとされており、参入障壁が高くなっています。こうしたものでも、日本の中小製造業の高い技術力が活きてくると同時に海外との差別化に繋がってきます。

・国内原材料の利用

ペロブスカイト太陽電池の主要材料である「ヨウ素」は、日本が世界第2位のシェアを誇る資源であり、国内供給で安定的に入手できることも中小製造業にとって有利な点です。

5.まとめ

ペロブスカイト太陽電池は、私たちが直面する脱炭素社会に対しての課題解決策のひとつです。その軽さ、柔軟性、そして低コストは、従来の太陽電池にはない大きな可能性を持っています。この技術が普及すれば、建物や都市全体で発電できるようになるかもしれません。

中小製造業にとっても、ペロブスカイト太陽電池はビジネスチャンスを生む可能性があります。ペロブスカイト太陽電池部品の製造、それを製造する機械や部品の供給、あるいは自社の工場での利用など、さまざまな形で関わることが考えられます。

まずは、自社の脱炭素化に向けた取り組みを進め、将来に備えることが重要です。ペロブスカイト太陽電池をはじめとした脱炭素技術の動向を注視し、時代の流れに乗れる企業になっていきましょう。